Si comme moi vous êtes devenu(e) végane il y a 5 ans ou plus, vous avez connu un temps où les beyond burgers n’existaient pas. Un temps où il était impossible de trouver un plat sans produits d’origine animale dans la quasi-totalité des restaurants. Un temps où les grandes surfaces ne proposaient pas d’autres produits végétaliens que l’immonde tofu Bjorg et les steaks Sojasun. Mais surtout, vous avez connu un temps où il était très peu question de véganisme dans les médias, et encore plus rarement en des termes positifs.

La situation est aujourd’hui bien différente, et sans conteste bien plus favorable au discours pro végane. Bien sûr, c’est encore loin d’être parfait, et les articles à charge sont toujours monnaie courante. Mais évoquer les problèmes de l’élevage n’est plus aussi tabou, notamment lorsqu’il s’agit de la question de ses impacts environnementaux. Les enjeux liés à la consommation de viande sont presque quotidiennement discutés dans les médias[1]. Des tribunes pro végétarisme sont régulièrement publiées dans de grands journaux[2]. Les espaces commentaires se sont apaisés et végétarianisés. Le “je ne suis pas végane, mais” a presque détrôné en popularité le “je ne suis pas raciste, mais”. Nous n’avons peut-être pas encore gagné la guerre médiatique, mais nous avons assurément remporté de nombreuses batailles.

Remporter la guerre médiatique n’est cependant pas une fin en soi. Il s’agit plutôt d’un but instrumental, dont on attend qu’il facilite la réalisation d’objectifs qui ont réellement de l’importance, par exemple la réduction de la quantité de produits d’origine animale consommés. Il est légitime de penser qu’un discours pro végane souvent médiatisé ait un impact sur les politiques publiques, qu’il influence le cadrage des sujets de sociétés, qu’il incite les partis politiques à davantage inclure cette problématique dans leurs programmes, ou encore qu’il modifie les habitudes de consommation du grand public en faveur d’une diminution de la consommation de viande.

Sur ce dernier point justement, un rapport du ministère de l’agriculture publié en septembre[3] pourrait nous aider à y voir plus clair. Intitulé “Comportements alimentaires déclarés versus réels : mesurer et comprendre les écarts pour améliorer l’action publique”, le texte d’une centaine de pages cherche d’une part à expliquer les décalages qu’il peut exister entre ce que les individus déclarent consommer et ce qu’ils consomment réellement (je détaille longuement ce point en note de bas de page)[4], et d’autre part si la couverture médiatique des enjeux liés à l’alimentation influence les actes d’achat des consommateurs et consommatrices.

Une victoire stérile ?

Ayant conscience qu’on observe parfois un écart important entre ce que l’on prétend consommer et ce que l’on consomme réellement, le rapport du ministère de l’agriculture vise à analyser, sur un laps de temps relativement court (quelques mois), les relations entre le “bruit médiatique” et les achats en grande distribution. Deux objectifs sont explicitement évoqués :

- Mettre en évidence d’éventuelles corrélations statistiques entre les comportements d’achats d’un côté, et les discours médiatiques et débats sur les réseaux sociaux de l’autre (qui sert ici de proxy de l’alimentation déclarée).

- Si de telles corrélations sont avérées, voir s’il existe un décalage entre les débats de société sur l’alimentation (captés via l’activité sur les réseaux sociaux), et les comportements d’achat des consommateurs et consommatrices.

Je vous donne d’emblée une conclusion (un peu déprimante) du rapport : sur quelques mois, les opinions exprimées par le grand public n’évoluent pas en fonction de celles exprimées par les médias, et ce en dépit d’une activité médiatique importante. D’une manière générale, le grand public réagit assez peu aux actualités en lien avec le végétarisme ou la remise en cause de la consommation de la viande lorsqu’elle est basée sur un discours scientifique. En revanche, le grand public réagit fortement… aux activités négatives sur ces sujets. Par exemple, si le festival végane de la Villette a suscité une grosse activité médiatique, elle n’a généré en moyenne que 4 engagements par mention, tandis que parallèlement, l’attaque d’une boucherie parisienne en a généré… 76. Seuls les sujets remettant en cause le véganisme suscitent un engagement important.

Bon bon bon. Ok, ce n’est pas très réjouissant, mais ce n’est pas bien grave. Ce n’est pas comme si les gens se mettaient à manger plus de viande en réac… ah ? pardon ? On m’informe dans l’oreillette que si en fait. Je reprends ici les mots du rapport : “le grand public n’adhère pas aux arguments des communautés véganes, les consommateurs ayant plutôt tendance à consommer plus de viande quand les débats médiatiques sur ce thème augmentent.”

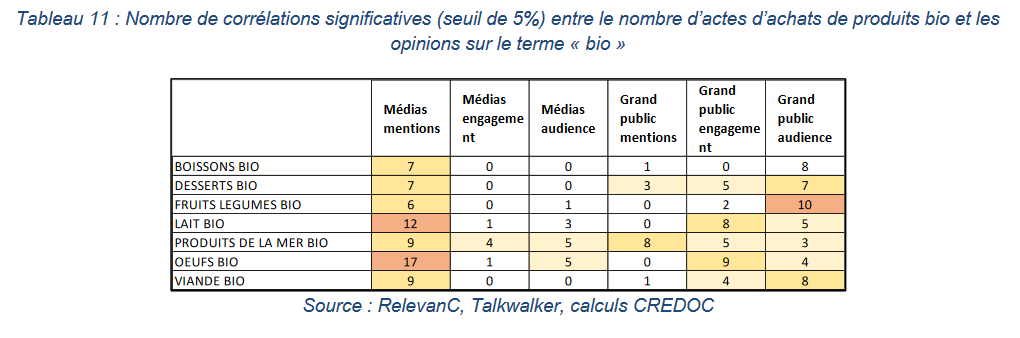

Alors on pourrait se dire que corrélation n’est pas causalité, ou bien que d’une manière générale les médias n’ont aucune influence sur les choix de consommation des individus. Sauf qu’en attendant, ce faquin de bio a l’air de plutôt bien s’en tirer : l’attention médiatique autour du bio étant positivement corrélée (certes avec un délai de deux à trois semaines) avec une augmentation des actes d’achats pour les produits bio, et notamment le lait et les œufs.

Récapitulons donc. Il existe une forte activité médiatique sur le thème du véganisme, avec une alternance entre les discours positifs concernant le végétarisme et le flexitarisme d’une part, et la couverture d’actions jugées radicales de certain(e)s militant(e)s d’autre part. Cependant, cette activité médiatique n’engage le grand public que lorsqu’elle a trait aux actualités négatives sur ces sujets, avec un niveau d’engagement jusqu’à 100 fois plus élevé par rapport aux mentions médiatiques neutres ou favorables. Enfin, comme la majorité de l’opinion est opposée à l’argumentaire végane et plus exposée aux réactions négatives sur les réseaux sociaux (y compris issues de leurs proches, des éleveurs et bouchers), les individus ont plutôt tendance à consommer plus de viande quand les débats médiatiques sur ce sujet augmentent.

Quelles leçons pour le mouvement végane/animaliste ?

Avant de m’égarer dans des analyses plus ou moins pertinentes, il me semble nécessaire de rappeler quelques éléments.

D’une part, il s’agit ici d’un seul rapport dont les résultats mériteraient d’être confirmés / infirmés par d’autres études. D’ailleurs, les auteurs reconnaissent eux-mêmes quelques limites à leurs travaux, notamment concernant la durée relativement courte de l’actualité médiatique prise en compte pour cette étude.[5]

Ensuite, et c’est peut-être le plus important : créer de l’attention médiatique sur un sujet n’a pas pour unique but de convaincre le grand public à court terme du bien-fondé du message que l’on souhaite faire passer. Comme évoqué au début de cet article, cela peut également servir à faire évoluer l’opinion et la culture sur le long terme, à faire émerger un enjeu public ou à influencer la prise de décisions politiques. Si ce rapport est né, c’est d’ailleurs pour guider l’élaboration de politiques publiques, et peut-être pour jauger de l’importance à accorder à ces hurluberlus de véganes avec leurs revendications sordides. Bref, une fois ces précautions prises, que dire ?

Une conclusion évidente est peut-être de ne pas chercher l’attention médiatique à tout prix, de ne pas en faire quelque chose d’intrinsèquement désirable, voire de s’en méfier. Les actions militantes “radicales” ayant pour objectif principal d’attirer l’attention du grand public, aussi bien intentionnées soient-elles, font probablement plus de mal que de bien aux animaux. Que l’impact de ces actions soit encore négatif trois mois plus tard, comme l’indique le rapport, est un argument solide pour penser que leur impact culturel sur le plus long terme est également négatif.

Nous devrions dès lors éviter le caillassage de boucherie, les happenings sanglants ou autres opérations cherchant à faire le buzz quoi qu’il en coûte. Formulé de manière plus générale : évitons les formes de militantisme qui créent beaucoup de réactance. Ces actions semblent accroître la consommation de viande, probablement parce qu’elles renforcent l’opinion négative vis-à-vis des végétarismes et de l’abolitionnisme, et provoquent un réflexe identitaire chez les mangeurs et mangeuses de viande. Certes, les personnes défendant ces stratégies et modes d’actions sont déjà minoritaires au sein des mouvements végane ou antispéciste, mais cette étude apporte une preuve de plus qu’elles ont très facilement un impact médiatique plus fort et nuisent à notre objectif, le grand public étant particulièrement attiré par ce qui peut le renforcer dans son rejet du véganisme.

Beaucoup de véganes ont souvent l‘impression que les gens ne retiennent que le pire et le plus négatif de ce que nous faisons et… c’est probablement vrai. Raison de plus pour être irréprochables. Les médias auraient beau partager 10 actualités positives sur le véganisme et 1 négative, c’est cette dernière qui ferait réagir le grand public. Nous partons perdants d’avance, et il ne faut pas l’oublier.

Une autre conclusion est, peut-être, de ne plus essayer de gagner du terrain sur l’espace médiatique. Il est tentant lorsque sort une nouvelle étude soulignant l’impact environnemental délétère de la production de viande sur l’environnement de vouloir lui donner plus de résonance, de faire des tribunes, bref d’en faire tout un vromage. Mais il est probable que n’aura aucun impact sur les comportements d’achats à moyen terme, à moins que cela concerne directement la santé des consommateurs et consommatrices. C’est quelque chose d’assez difficile à avaler, y compris pour moi, car c’est le genre de contenus que j’essaie de produire et que je partage sur les réseaux sociaux. Mais il faut se rendre à l’évidence et accepter qu’il n’est pas très utile de ne parvenir à prêcher qu’auprès des personnes déjà convaincues.

Je parle souvent sur ce blog d’altruisme efficace, et de l’importance de diriger nos ressources là où elles auront le plus grand impact positif. Certaines organisations comme Animal Charity Evaluators ou Sentience Institute tentent ainsi d’identifier les actions les plus pertinentes pour aider les animaux. Dans cette perspective, ce rapport apporte un argument pour ne pas essayer de passer par les médias pour convaincre le grand public, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets qui créeront beaucoup d’attention en défaveur de la cause animale. Tout buzz n’est pas bon à prendre.

En revanche, les prises de paroles moins clivantes n’ont qu’un impact négatif léger sur les comportements à moyen terme (et c’est déjà pas si mal). Sur le plus long terme, elles pourraient peut-être même s’avérer positives en augmentant peu à peu la sensibilité en faveur du véganisme, comme on le constate sur une échelle de 5 ou 10 ans (difficile cependant de savoir d’où provient réellement cette sensibilité accrue en faveur du végétarisme).

Certaines actions institutionnelles visant à influencer le comportement des entreprises et des organisations publiques peuvent aussi avoir un impact négatif à court ou moyen terme, par exemple lorsque le grand public a l’impression qu’on souhaite lui imposer le végétarisme dans les cantines. Mais il est probable que pour ces modes d’action les impacts positifs sur le long terme compensent largement les comportements d’achats dans les mois qui suivent l’activité médiatique à leur sujet. Il suffit de jeter un œil au palmarès de L214, et tout ce qu’ils ont réussi à accomplir auprès d’acteurs privés ou publics, pour s’en convaincre.

Bref, s’il ne fallait retenir qu’une chose de cet article, c’est que si l’on souhaite modifier les habitudes de consommation du grand public, ou le convaincre que manger de la viande n’est pas fantaschtroumpf, la meilleure solution pourrait bien être de faire profil bas dans les médias.

Tom Bry-Chevalier

Merci à Charlotte pour avoir porté ce rapport à ma connaissance, et à Frédéric pour ses très nombreuses suggestions.

[1] D’après l’étude à laquelle réagit cet article, l’activité médiatique sur le sujet du flexitarisme/véganisme est 2 fois plus élevée que pour le bio (603 mentions par jour en moyenne vs 325).

[2] Un exemple parmi d’autres : https://www.liberation.fr/debats/2019/09/01/peut-on-sauver-la-foret-en-continuant-a-manger-de-la-viande_1748662?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1567419557

[3] Le rapport complet : https://www.franceagrimer.fr/content/download/65035/document/Rapport%20complet%20Etude%20Comportements%20d%C3%A9clar%C3%A9s-r%C3%A9els_mai2020_vf.pdf

Un résumé de 4 pages des principales conclusions : https://agriculture.gouv.fr/les-ecarts-entre-alimentation-declaree-et-alimentation-reelle-observations-et-explications-analyse?fbclid=IwAR3t1PGmKAb7m0rwlurN4oI1BjlavGZua2MsztdChg0JFbXqeoObM8fHifg

[4] Si les sources d’information et les enquêtes sur les comportements alimentaires apportent souvent de précieux résultats, il n’est pas nouveau qu’elles souffrent de biais importants et qu’il peut exister un décalage entre les comportements observés ou déclarés et la réalité. Certaines études ont par exemple suggéré que près de la moitié des personnes qui se disent végétariennes mangent en fait de la viande ou du poisson (certes rarement pour certaines).

D’une manière générale, les écarts observés entre intention et consommation peuvent s’expliquer de plein de manières différentes et sont loin d’être l’apanage du végétarisme, ou même à l’alimentation. Ils peuvent ainsi être liés aux caractéristiques des répondants, aux contextes de leurs réponses, aux démarches et méthodes de recueil des informations et à leurs modalités ultérieures de traitement. Pour citer le rapport : ”La connaissance des conduites alimentaires quotidiennes fait face à plusieurs difficultés : les comportements sont influencés par de nombreux facteurs (biologiques, sociaux, économiques, environnementaux, psychiques,etc.), et décrire fidèlement ses pratiques peut être difficile pour un individu. Les méthodes d’acquisition des données, quantitatives et qualitatives, souvent appuyées sur du déclaratif, présentent elles-mêmes des biais méthodologiques. De ce fait, des décalages apparaissent entre les informations sur les comportements alimentaires déclarés et les comportements réels.”

Par ailleurs, ce décalage semble être particulièrement important pour les achats reposant sur des préoccupations éthiques (production durable, souci de l’environnement, protection des personnes employées, rejet de l’expérimentation animale pour la mise au point des produits, etc.). Ces écarts pouvant s’expliquer par des freins physiques (disponibilité des produits ; emplacement géographique et caractéristiques des lieux d’achat ; temps disponible ; information insuffisante, complexe ou sur-abondante ; environnement social) ; ou des freins psychiques ; l’état immédiat de la personne au moment de la consommation, favorisant des comportements routiniers.

Bref, avec tout ce que je viens d’évoquer plus haut vous comprenez où je veux en venir : il est extrêmement difficile d’évaluer les habitudes de consommation des individus, en particulier celles liées à l’alimentation ou aux préférences d’ordre éthique. Toutes ces barrières nous empêchent de correctement estimer l’évolution de la consommation de viande par les individus, et nous devrions rester garder ces éléments en tête lorsqu’une nouvelle étude est publiée.

[5] Notons aussi une curiosité : alors que pour le bio la réaction dans les actes d’achats est visible dans les 3 à 4 semaines qui suivent, ici nous sommes dans un délai de 11 à 15 semaines ! Compte tenu du nombre d’actualités sur le thème et sans être allé en détail dans le modèle employé, un délai aussi élevé prête à interrogations quant à la fiabilité des résultats.

Laisser un commentaire